振动刀切割机的 “命运邀约”:2008 年同沙水库,我从迷茫高管到行业新人

|

2008 年东莞的九月,秋天的风还裹着点燥热,我坐在同沙水库的岸边,鱼竿垂在水里没怎么动,心里却像缠了团乱线 —— 怎么也理不清未来的方向。 那时我在港资企业做管理已经好些年,从品管岗一点点做到行政高管,手里管着不少事,可再往上走,路却越看越窄:要么在现有位置上熬,工厂的流程制度一旦顺了,其实每天工作就没有什么事情,大部分时间就是签字,下车间巡查,感觉自己这么年青,就要混时间心里很慌;所以想着跳出待了这么久的舒适圈,自己去闯一条没走过的路。

那段时间我有时候向人才市场跑,看着密密麻麻的招聘启事,却越看越迷茫。做了这么多年管理,看似方方面面都懂点,可真要换行业或岗位,反而觉得有了 “局限性”—— 怕自己没经验,怕踩不准市场的节奏,更怕辜负这么多年在制造业攒下的底子。 就在我盯着水面发呆,连鱼漂动了都没察觉时,旁边突然传来一声带着笑意的问话:“这么年青就天天来钓鱼?不用上班的吗?” 抬头一看,是个穿浅灰色休闲衬衫的男人,手里拎着个渔具包,说话带着明显的北方口音,看着很爽朗,他就是王志勇先生,我进入振动刀切割机的引路人,特意从北京来东莞考察市场的。 我们就着水库边的石凳聊开了,我没藏着掖着,把自己的困惑一股脑说了:在制造业摸爬滚打这么久,想重新规划职业,却总找不到合适的切入点。

他听完没急着给建议,反而话锋一转:“有没有想过做销售?从零开始,接触一个全新的行业,说不定能打开新局面。” 我当时就愣了 —— 做了这么多年管理,早就习惯了统筹协调、把控生产工艺流程,突然要转去做需要直接对接客户、跑市场的销售,心里一点底都没有。可他接下来的话,却像磁石一样吸住了我的注意力。 王志勇先生说,他和温州一家企业合伙开了家数控切割机公司,主要做两种产品:真皮裁剪机和纸箱纸盒打样机。“现在这行还没统一叫法,应用在真皮领域就叫裁剪机,用在包装领域就叫打样机......(现在大家习惯叫‘振动刀切割机。) 他笑着解释,这不是普通的机器,是制造业里的 “先进辅助设备”,当时连中车这样的大企业都才刚开始尝试用,市场空白还很大。 “你知道国外这种设备卖多少钱吗?最少几十万,好点的甚至上百万一台!” 他语气里带着笃定,“我们自己研发生产的设备,性能跟进口的差不了多少,价格却能压下来一大截。现在制造业都在拼效率、降成本,这种能帮企业省时间、省成本的设备,肯定有大市场。” 我心里猛地一动。做管理这么多年,我太清楚制造业的痛点了:要么花大价钱买进口设备,成本居高不下;要么用着老旧设备,生产效率上不去。如果真有性能靠谱、价格实惠的国产设备,这不就是个现成的机会吗? “可我没做过销售,连设备技术都不懂,怎么干啊?” 我还是有点犹豫,忍不住说出了顾虑。 “技术可以慢慢学,销售的核心不是嘴皮子,是懂客户需求。你一直做品控,沟通能务不是问题。” 王志勇先生拍了拍我的肩膀,“你做了这么多年品管和行政,企业最在意什么 —— 产品质量、生产效率、成本控制,这些你比谁都清楚。你跟客户聊,能说到他们心坎里去,这比单纯的销售技巧管用多了。” 他的话像一颗石子砸进平静的水里,让我突然清醒了:我一直担心的 “局限性”,其实是自己的优势!多年的制造业管理经验,让我能更快读懂客户的痛点,这正是做销售最需要的能力。

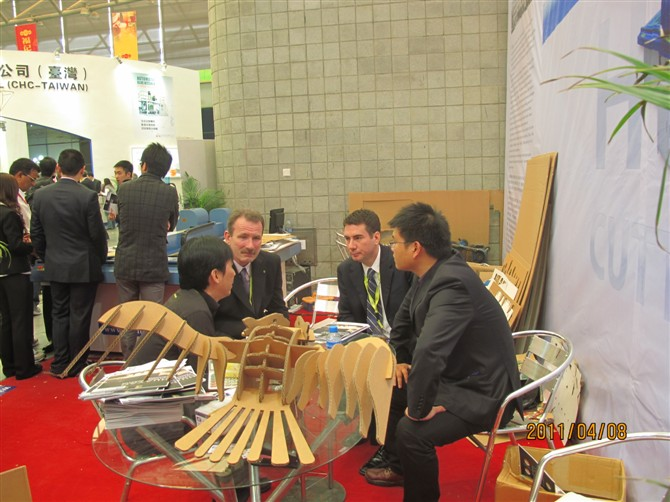

那天的钓鱼谈话,最后没钓上几条鱼,却为我钓来了一个全新的职业方向。回去后我反复琢磨了几天,终于下定决定:与其在熟悉的赛道里原地打转,不如抓住这个正在崛起的新行业,从零开始拼一把。 没过多久,我就成了王志勇先生公司的一员。他带着我走南闯北的走市场,搞展位,然后将华南销售中心交给我。没过二年,他就因为个人原因退休了,他有时跟人说,我是他的 “关门弟子”—— 这份意外的缘分,让我更珍惜这个机会。

现在回头看,2008 年东莞初秋,同沙水库边的那场相遇,更像是一场 “命运的指引”。如果没有碰到王志勇先生,没有听到关于振动刀切割机的故事,我可能还在管理岗位上纠结徘徊;而正是那场谈话,让我下定决心踏入这个当时还很 “小众” 的赛道,也才有了后来十六年深耕行业的经历。

有时候人生的转折就是这样,不经意的一次相遇,一句点醒你的话,就能让你从迷茫里走出来,找到全新的方向。那个初秋同沙水库边的对话,至今仍是我职业路上最珍贵的 “起点记忆”,也让我始终相信:人生没有白走的路,每一次相遇,都可能藏着新的机遇。

|